En su ensayo narrativo que se lee como novela, “La figura del mundo”, el escritor mexicano intenta iluminar el legado del pensamiento de su padre y convierte al progenitor en un problema filosófico.

Cuando murió su padre, el escritor John Berger dibujó su cara, con la conciencia de que ese modo, más que un documento, estaba creando un recuerdo. Como todos los dibujos, el de aquella máscara mortuoria tenía un punto de partida, el rostro que acababa de fallecer; pero lo que importaba era el de llegada: cada vez que miraba aquellos trazos, el escritor y artista veía en ellos escenas de la vida de su padre.

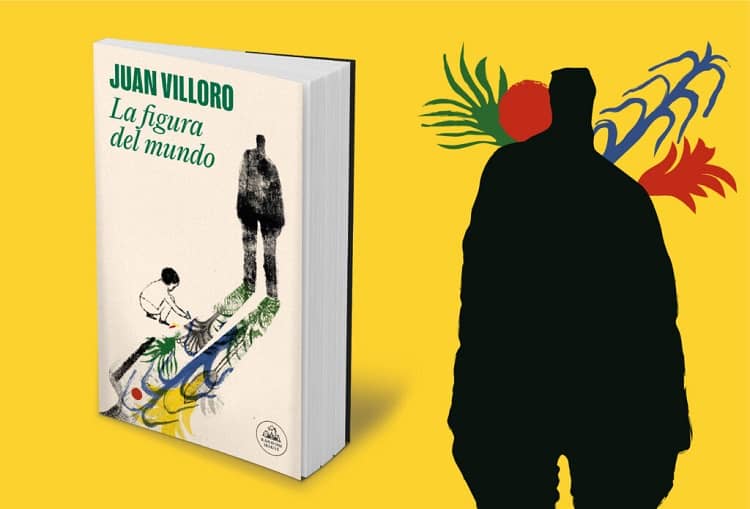

La literatura trabaja con materiales menos concretos. Arte del tiempo y no del espacio, sus estrofas o sus párrafos están atravesados por la inestabilidad de la historia y de la memoria. Por eso Juan Villoro, en La figura del mundo –tal vez su mejor libro y uno de los mejores que se han escrito sobre padres e hijos–, proyecta una estructura que acoge la incertidumbre del recuerdo, las versiones, los saltos en el tiempo, las relecturas del pasado.

La ingeniería de la obra contrapuntea fragmentos de la vida del filósofo mexicano de origen español Luis Villoro, compartidos o no con su primogénito, con reflexiones y análisis ensayístico sobre el exilio, el testimonio, la paternidad o la literatura. Con el estilo de siempre, entre el aforismo y la música –oral y mental– el autor de La casa pierde gana tras apostarlo todo a un ensayo narrativo que se lea como una novela.

Sin ficción y con ficción, porque es ingenuo pensar que, por muchos documentos que sostengan el edificio, no va a haber escenas o detalles con naturaleza de distorsión o de fábula. Otro gran acierto de La figura del mundo es tratar esa ambivalencia. Y hacerlo con ambición tanto teórica como práctica. Si abundan los libros sobre padres que insisten en subrayar su dimensión más oscura, Villoro intenta iluminar su legado. Y para ello no hay mejor punto de partida que el de convertir al progenitor en un problema filosófico.

“Me dedico a la literatura, donde se aspira a escribir mejor de lo que se piensa, y él se dedicaba a la filosofía, donde se piensa mejor de lo que se escribe”, leemos en uno de los capítulos que exploran ese binomio. Aunque predominen la narración y las metáforas sobre la teoría y la reflexión, Villoro hijo también es un pensador de altura. El libro es una memorable conversación entre dos personas muy dotadas para las ideas, aunque su desenlace incline la balanza hacia lo literario.

Quizá el acontecimiento central de la vida de Juan Villoro fuera el divorcio de sus padres cuando él tenía nueve años. Esa bifurcación. En clave psicoanalítica, el escritor interpreta que la falta de interacción y de diálogo que hubo en su niñez fue el disparador de su obra futura: “Si la vida adulta es un espejo distorsionado de la infancia, no es difícil suponer que ahora hablo para sobreponerme al silencio que guardé en los años más importantes de mi vida. Sin embargo, diga lo que diga, nunca compensaré lo que no dije entonces”.

La reedición de la novela Materia dispuesta, veinticinco años después de su primera publicación, permite entender que esos fantasmas recorren toda su narrativa. Situada entre dos terremotos –el de 1957 y el de 1985– cuenta la formación deformada de Mauricio Guardiola, el hijo de un arquitecto famoso y donjuanesco, que ha medrado gracias a su habilidad para negociar con la corrupción y con la estética nacionalista. Si el padre es un constructor megalómano, el vástago –en cambio– colecciona restos, deshechos, en la orilla de la ciudad, laboratorio de hibridaciones como la que representa en la ficción el axolote.

La última oración de la novela acaba así: “Poco a poco traza una figura, a lo que empieza a ser distinto, futuro, definitivamente real”. Si el padre aparece con fuerza en el principio, el centro y el final, generando la arquitectura de Materia dispuesta, la madre se revela como la arquitecta más o menos secreta de La figura del mundo.

La reconocida psicoanalista Estela Ruiz Milán, que aparece varias veces en el libro, protagoniza la escena final, en la que Juan Villoro Ruiz fuerza la interpretación sobre el amor de sus padres, convierte sus vidas en una novela con historia secreta. La madre le responde: “Eso ya es literatura. Eres mentiroso, Juancito, lo bueno es que nadie te cree”.

Si en Palmeras de la brisa rápida, un libro que termina en la casa donde vivió la niña Estela, viajó a Yucatán para entender su genealogía materna, en La figura del mundo ha investigado en la paterna, ese latido que se escucha en toda su obra (con el pijama o la piyama de Luis Villoro empieza, por ejemplo, otro libro sísmico, 8:8: El miedo en el espejo. Una crónica del terremoto en Chile). Pero no son caminos separados si hay una clara convergencia. Y eso, entre otras muchas cosas, es un hijo.

La identidad es el gran tema del autor de El testigo. En sus novelas (desde El disparo de Argón hasta La tierra de la gran promesa) ha tratado las representaciones más paradójicas de la mexicanidad y la tensión entre la complejidad y la violencia de México y Cataluña como paraíso perdido y horizonte de deseo. Aunque haya escrito también sobre las clases de Harold Bloom en Harvard, la obra de Georg Christoph Lichtenberg o la cultura japonesa, sus ensayos narrativos y crónicas que piensan han recorrido sobre todo la historia y la geografía de su país y su capital. No en vano El vértigo horizontal, su monumental obra sobre la Ciudad de México, acoge textos escritos durante un cuarto de siglo.

La figura del mundo resume magistralmente esas obsesiones, esos intereses, hablando en sus primeras páginas sobre Barcelona y el exilio español en la orilla americana y, en las últimas, sobre el subcomandante Marcos, simbólico hermanastro de Juan Villoro. Pero al encontrar síntesis posibles entre la filosofía del padre y el psicoanálisis de la madre, entre el pensamiento y la literatura, entre la crónica y el ensayo y la novela, no sólo logra iluminar el interior del hijo que escribe. También nos permite entender mejor la identidad mutante, inestable, tan rara de toda escritura.