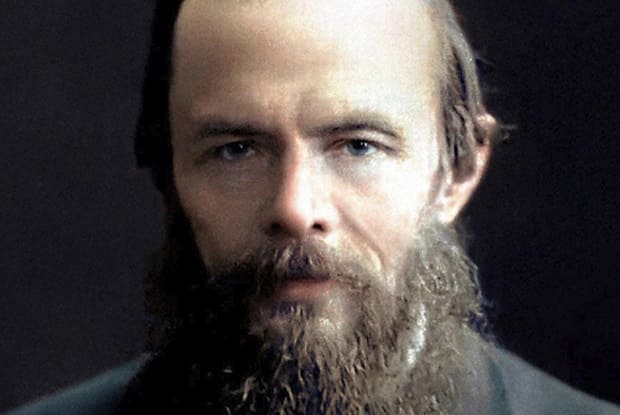

El 11 de noviembre se cumplen 200 años del nacimiento del escritor Fiódor Dostoievski, un autor que exploró, en sus obras, el funcionamiento de la maldad.

¿Por qué nos hacemos daño los unos a los otros?

Para Dostoievski, la maldad era un secreto inconfesable. Decía en Memorias del subsuelo que hay secretos que confesamos a unas pocas personas, otros que no confesamos a nadie y nos atormentan en la clandestinidad, y aquellos que, como la maldad, pueblan las profundidades más recónditas y escondidas del alma.

La humillación y el orgullo

En gran medida, la maldad y el odio proceden de la ofensa y la humillación, de un orgullo herido. Al escribir sobre Dostoievski, el escritor André Gide apreciaba que “la humildad abre las puertas del paraíso; la humillación las del infierno”.

El orgullo implica el ansia de superioridad y es el núcleo moral del narcisismo, del que brotan la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno y el menosprecio. La herida en el orgullo desencadena frustraciones y resentimientos que roen la conciencia.

Sufrir vejaciones y ver arrebatada la dignidad pueden ser la antesala para el surgimiento de ignominias y ruindades. Una sociedad que humilla multiplica las maldades entre los humillados. El odio engendra odio y la miseria material puede conducir a la miseria moral, como leemos en Humillados y ofendidos

En El diablo, Giovanni Papini observaba que “quien está más alto también está más sujeto a la soberbia”. Y si Lucifer fue castigado por su orgullo, “sepultado y confinado en las ilimitadas oscuridades de la soledad y del odio”, ¿qué pensar del deseo ilimitado de estar cada vez más arriba?, ¿de fundamentar nuestras vidas en el éxito, la parásita ambición y la envidia, y temer el fracaso más que nada?

El desprecio

En Crimen y castigo, la altivez y el endiosamiento hacían que Raskolnikof no tuviese reparos a la hora de asesinar a una anciana por considerarla un obstáculo en su camino.

Para la maldad, los demás no son sino instrumentos que se oponen a sus fines, cosas que hay que sacrificar para alcanzar el éxito. Se les desprecia porque no se les reconoce como seres humanos, sino como objetos de los que servirnos. Y quien desprecia se siente superior, experimenta un placer voluptuoso al ejercer dominio.

Incluso la maldad y el desprecio absoluto de los demás pueden banalizarse y hacerse cotidianos. La maldad puede convertirse en una rutina a cumplir, como explicaba la filósofa Hannah Arendt a propósito del paroxismo del mal que fue el nazismo.

Y ese desprecio desmedido también era lo que, en el cuento Vlas, hacía que dos campesinos pugnaran por la hazaña de cometer la fechoría más vil. Lo que los impulsaba era “la necesidad de llegar al límite, de ansiar sensaciones fuertes que conduzcan al abismo”.

El aburrimiento y la libertad

Si no tuviésemos libertad para decidir cómo somos, no existiría la maldad, tampoco la virtud. En los personajes de Dostoievski se libra la cruenta lucha interior que nace de la capacidad de elegir nuestro destino.

Y en ocasiones se elige la infamia, aunque sea para salir de la rutina. Tal vez sea esa necesidad de romper con la monotonía lo que nos lleve a la lucha con los demás. Tal vez así se justifique esa tendencia nuestra al rechazo del reposo y la tranquilidad. Tal vez porque gran parte de las maldades nacen del aburrimiento, porque prefiramos la ocasión de hacer el mal a la de no hacer nada. Y tal vez por eso decía Blaise Pascal:

“Todo el mal humano proviene de una sola causa, la incapacidad del hombre para quedarse quieto en una habitación”.

Elegimos lo abyecto seducidos por la fascinación de la transgresión, de lo que contraviene la norma y la ley. Leemos en Los hermanos Karamazov:

“No hay nada más seductor para el hombre que el libre albedrío, pero también nada más doloroso”.

En este sentido, los personajes de Dostoievski se emparentan con la filosofía existencialista de Jean Paul Sartre:

“Estamos condenados a ser libres”.

Amor y odio

Los personajes de Dostoievski nunca son planos ni superficiales. Atisbamos en ellos la profunda y paradójica dualidad del ser humano, su compleja contradicción, porque confluyen en una sola persona dos caracteres opuestos e indisolubles: el bien y el mal.

Así es como, en Los demonios, el personaje de Stavroguin señala que siente igual satisfacción al desear hacer una buena acción que al desear el mal. Los extremos se tocan y la belleza acaba por fundirse con lo grotesco.

En Dostoievski, la virtud y la maldad son simultáneas. Así lo leíamos en Doctor Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson: en una sola persona hallamos la contradicción del cielo y el infierno, la luz y la sombra de los claroscuros de Rembrandt.

Se trata de la oposición entre una inclinación a la unión y el ansia de destrucción. Es lo que Sigmund Freud llamaba Eros y Thanatos: pulsión de vida y de muerte.

Antes que nada, Dostoievski buscaba la plenitud, la vida infinita. Por ello mismo le resultaba insoportable dejar de lado su dimensión perversa y envilecida. Habría sido algo así como despojarlo de una de sus partes fundamentales. Sus personajes se arrojan al precipicio moral, a la crueldad y al libertinaje de la maldad. Y así lo advertía el escritor Stefan Zweig:

“Vivir correctamente significa para él vivir intensamente y vivirlo todo, lo bueno y lo malo a la vez, y en sus formas más intensas y embriagadoras”.

Dostoievski exploró esos abismos de la perversidad en toda su crudeza. Revelaba la verdad secreta de la maldad, ese lado que nadie quiere mirar cara a cara. Su lectura no resulta fácil ni cómoda, exige el compromiso afectivo del lector. Puede ser que lo que nos descubra no sea en efecto de nuestro agrado, que incluso nos repugne. Pero, como observaba Kafka, “un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros”. Y, sin duda, Dostoievski provoca una turbación interior en quienes se atrevan a leerlo.

Un sueño

Leemos en su novela El idiota que hemos nacido para hacernos sufrir los unos a los otros. No obstante, en El sueño de un hombre ridículo, quizá el más bello de sus cuentos, un hombre al borde del suicidio sueña un mundo de armonía desprovisto de inhumanas bajezas. Y aunque sea una ilusión utópica, un paraíso inalcanzable dada nuestra naturaleza, ese “hombre ridículo” al que no le importaba nada ni nadie acaba por decir:

“No quiero ni puedo creer que el mal sea una condición normal en las personas”.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation