Una visita inesperada

Lo que nos esperó en la plaza San Francisco parecía una de las pinturas de Jherónimus Bosch, artista holandés, a quien, el historiador del arte y ensayista alemán, Erwin Panofsky calificó como lejano e inaccesible.

La vida en sus múltiples facetas y expresiones sucedía sin pausas ni titubeos. Curiosamente, el trabajador de la empresa de transporte que se hizo cargo del traslado de la carga valiosa de nuestra próxima exposición a realizarse en el Museo San Francisco también se llama Francisco. No podría de ninguna manera asegurar, confirmar o calificar de santo a este hombre cuya edad difícil podría acertar por las sombras que cubrían su rostro. Eran ya casi las diez de la noche, el fervor de la ciudad, que parece no descansa nunca, se sentía como una tormenta que no amenaza, no se anuncia, ni se cansa.

Dieciocho bultos, dos mil novecientos kilogramos, apresados dentro de las cajas de madera, ocultando una historia que espera ser contada, comenzaron a ocupar su lugar temporal en la acera sin pedir permiso. Una mujer, sentada sobre algo que parecían cartones viejos, comenzó a gemir y sollozar lamentando su mala suerte. El lugar donde, a diario, suele pedir limosna fue invadido. Desesperadamente y agitando su bastón se levantó con dificultad y protestando se fue. Los curiosos deletreaban a voz alta la escritura extraña que se podía leer en las etiquetas de los bultos. Después de varios intentos de descifrar las letras foráneas desistían y se alejaban a paso lento. No tenían mucha prisa para llegar ahí donde se dirigían como si lo que les esperaba en la noche no fuera nada excitante.

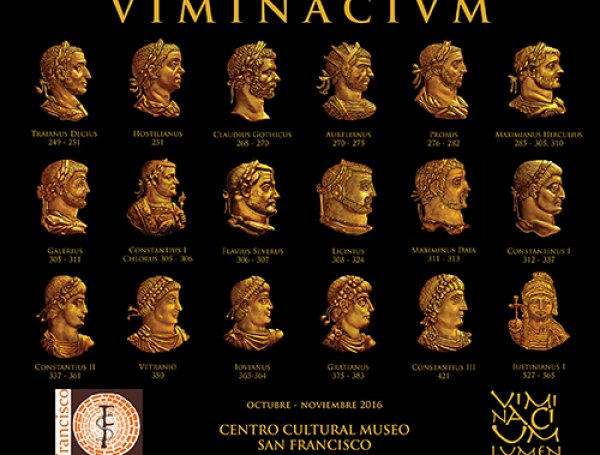

Al menos acá, por un momento, habían vivido unos segundos de algo nuevo. El gancho de fierro se apoderó del aire y acompañado de un ruido amenazante se movía encima de todos ejerciendo fuerza. Francisco sentía que lo que estaba haciendo tenia cierta importancia. Los Emperadores romanos comenzaron a ocupar territorio. Los bultos de cuero y cajas de madera solida se alinearon en una proporción que no permitía interrupción. La mujer policía, a pesar de la carta de permiso de circulación, extendía la papeleta de infracción insinuando con claridad su decisiva autoridad. El reloj de la esquina mostraba trece grados de temperatura. Los abultados cuerpos insinuaban la clara decisión de resistirse al frio protegidos por varias capas de ropa. Piezas de lana elegidos sin criterio estético, demasiado exigente, cumplían su función. Delgado y joven, un artista atraía al público creando un micro mundo; burbuja de arte callejero. Alguien pintó el rostro de Chaplin en el cemento de la plaza.

El brazo largo del montacargas con delicadeza hacia su trabajo cuidando el arco de piedra construido siglos atrás. Un bebe lloraba envuelto en la gruesa tela descolorida, dos lustrabotas observaban con curiosidad el movimiento de la carga. No hubo torpezas ni agresiones. El constante movimiento de los cuerpos, al parecer caótico, respondía a una perfecta sintonía interna. Nadie se opuso. No hubo protestas. Ni preguntas. Miles de almas dieron permiso y abrieron el paso a los dieciocho bultos con el mismo número de rostros de bronce listos para contarnos su historia. Francisco no ocultaba su orgullo. Tarea cumplida. Su apretón de mano firme por un instante dejó de lado la delgadez de sus brazos.

Una maniobra más y el ruido de la plaza quedo atrás.