Libro: Extraños llamando a la puerta

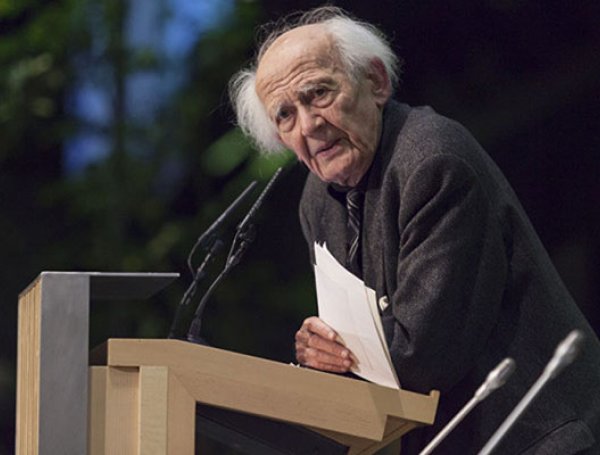

Pocos días antes de su muerte el gran pensador de la modernidad líquida trazó -en su nuevo libro- el perfil de miedo e inseguridad de los ciudadanos de los países invadidos por las migraciones. El autor polaco que vivía en Leed, Gran Bretaña, falleció el 9 de enero a los 91 años.

Bauman se volvió famoso al acuñar la idea de liquidez como adjetivo fundamental de las relaciones humanas actuales. De Modernidad Liquida (2000) al best seller Amor Líquido (2003), sus ideas sobre la fragilidad de los lazos sociales en una comunidad cada vez más libre salieron de la Academia y se convirtieron en las amantes de los filósofos de boteco. Esta vez lo que llama la atención de Bauman es la crisis migratoria – una crisis humanitaria, resalta – y el “pánico moral”, el miedo de que algo terrible amenace el bienestar de la sociedad. Su nuevo libro, Extraños llamando a la puerta, sin fecha de llegada en las librerías contiene crítica filosas que es necesario leer. El blanco de sus críticas son los gobernantes en ascensión que consiguieron apoyo tan alto como los muros que amenazan construir para contener la presencia de los inmigrantes en sus territorios.

Aquí le presentamos en exclusiva un extracto de su nuevo libro:

Los noticiarios televisivos, los titulares de los periódicos, los discursos políticos y los tuits por Internet, que sirven de puntos focales y válvulas de escape para las ansiedades y los temores de la población en general, rebosan actualmente referencias a la “crisis migratoria” que aparentemente inunda Europa y presagian el desmoronamiento y la desaparición del modo de vida que conocemos, practicamos y apreciamos. El impacto de la conexión informativa en directo con ese particular campo de batalla causa estos días algo muy parecido a un verdadero “pánico moral” (que, según la definición comúnmente aceptada de la expresión, tal como la recoge la Wikipedia inglesa, hace referencia a “un temor extendido entre un gran número de personas que tienen la sensación de que un mal amenaza el bienestar de la sociedad”).

En el momento en que escribo estas palabras, otra tragedia -nacida de la despreocupación insensible y de la ceguera moral- aguarda su turno para golpearnos. Son crecientes las señales de que la opinión pública, confabulada con unos medios ansiosos de audiencia, se está acercando, sin prisa pero sin pausa, al punto de “cansarse de la tragedia de los refugiados”. Niños ahogados, muros erigidos precipitadamente, vallas con concertinas, campos de concentración atestados, gobiernos que compiten entre sí por rematar una desgracia -como es ya de por sí la de exiliarse, escapar por los pelos de una situación mortífera y correr los atosigadores peligros de ese viaje para ponerse a salvo- y que además tratan a los migrantes como si fueran patatas calientes que pasarse unos a otros: todas estas indignidades morales no solo son cada vez menos noticia, sino que salen cada vez menos “en las noticias”. Y es que, por desgracia, el destino de las grandes conmociones es terminar convertidas en la monótona rutina de la normalidad, y el de los pánicos morales es consumirse y desvanecerse de nuestra vista y de las conciencias, envueltos en el velo del olvido.

¿Quién se acuerda ahora de los refugiados afganos que buscaban asilo en Australia y se arrojaban contra las alambradas con concertinas de Woomera, o a los que se confinaba en los grandes campos de detención construidos por el gobierno australiano en Nauru y en la isla de Navidad “para impedir que entraran en las aguas territoriales del país”? ¿O de las docenas de exiliados sudaneses a los que mató la policía en el centro de El Cairo “después de que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados” los privara de sus derechos?

Ahora bien, lo que se ha producido en estos últimos años, es una enorme subida de las cifras que los refugiados y los solicitantes de asilo añaden a la del total de migrantes que llaman a las puertas de Europa; ese aumento se ha producido por la creciente lista de Estados “en derrumbe” (o, mejor dicho, ya derrumbados), o de territorios que, a todos los efectos, son ya países sin Estado y, por lo tanto, también sin ley, escenarios de interminables guerras tribales y sectarias, de asesinatos en masa y de un bandidaje sin descanso impulsado por la máxima del “Sálvese quien pueda”. En buena medida, ese es el gran daño colateral provocado por las fatídicamente mal calculadas, desventuradas y calamitosas expediciones militares en Afganistán e Irak, que culminaron en la sustitución de los anteriores regímenes dictatoriales por este teatro (abierto las veinticuatro horas) de indisciplina y violencia frenéticas actuales, instigadas y secundadas por el comercio mundial de armas -totalmente fuera de control- y engordadas por la industria armamentística, sedienta de beneficios, con el apoyo tácito (aunque también exhibido con frecuencia en público en las ferias de muestras de armamento internacionales) de unos gobiernos nacionales obsesionados por mejorar las cifras de crecimiento del PIB.

El aluvión de refugiados impelidos por el imperio de la violencia arbitraria a abandonar sus hogares y sus más preciadas pertenencias, de personas que huyen para guarecerse de los campos de exterminio, se añadió al flujo constante de los llamados “inmigrantes económicos”, llevados estos últimos por el muy humano deseo de cambiar tierras estériles por otras donde verdea la hierba: países empobrecidos y sin perspectiva por lugares de ensueño donde abundan las oportunidades. De esa corriente continua de personas que se lanzan a la búsqueda de la oportunidad de tener un nivel de vida digno, Paul Collier ha dicho lo siguiente: “El primer hecho es que la brecha salarial entre los países pobres y los ricos es brutalmente amplia y que el proceso de crecimiento global la mantendrá así durante varias décadas. El segundo es que la inmigración no hará menguar significativamente esta brecha, porque los mecanismos de retroalimentación son demasiado débiles. El tercero es que, mientras la inmigración continúe, las diásporas seguirán acumulándose durante varias décadas. Así pues, la brecha salarial persistirá, mientras que el facilitador de la inmigración aumentará. Como consecuencia, la emigración desde los países pobres a los ricos está abocada a acelerarse. En un futuro predecible, la inmigración internacional no alcanzará el equilibrio: hemos asistido a los comienzos de un desequilibrio de proporciones épicas”.

Según los cálculos de Collier, entre 1960 y 2000, “lo que se desató, desde debajo de los veinte millones hasta superar los sesenta, fue la emigración desde los países pobres a los ricos. Además, el aumento se aceleró década tras década. […] Que durante la década de 2000-2010 esta aceleración continuase nos parece una hipótesis razonable”.

Podríamos decir, pues, que, abandonadas a su lógica e impulso propios, las poblaciones de los países pobres y ricos se comportarían como el líquido en los vasos comunicantes: el número de inmigrantes tenderá a crecer hasta alcanzar el equilibrio, es decir, hasta que los niveles de bienestar se igualen en los sectores “desarrollado” y “en vías de desarrollo (?)” del planeta globalizado. Pero ese es un resultado que sin duda tardará años en producirse, y eso sin contar con los giros imprevistos que el devenir de la historia podría depararnos. De personas que buscan refugiarse de la brutalidad de las guerras y los despotismos, o del salvajismo de una existencia hambrienta y sin futuro, llamando a las puertas de otras personas, ha habido desde los principios de los tiempos modernos.

Para quienes vivimos tras esas puertas, esos refugiados siempre han sido -entonces como ahora- unos extraños. Los extraños tienden a causar inquietud precisamente por el hecho mismo de ser “extraños”, es decir, aterradoramente impredecibles, a diferencia de las personas con las que interactuamos a diario y de quienes creemos saber qué esperar; pensamos entonces que la afluencia masiva de tales extraños tal vez haya destruido cosas que nos son muy preciadas, y que esos recién llegados tienen toda la intención de mutilar o erradicar nuestro estilo de vida, ese que nos resulta tan consoladoramente familiar. Nosotros tendemos a dividir a esas personas con las que estamos acostumbrados a convivir en nuestros vecindarios, en las calles de nuestras ciudades o en nuestros lugares de trabajo, entre amigas y enemigas, entre bienvenidas o meramente toleradas.

Pero sea cual sea la categoría a la que las consignemos, sabemos bien cómo comportarnos con ellas y cómo proceder con nuestras interacciones.

De los extraños, sin embargo, conocemos demasiado poco como para sentirnos capaces de interpretar apropiadamente sus tácticas y concebir nuestras propias respuestas adecuadas: es decir, para adivinar cuáles podrían ser sus intenciones y qué harán a continuación. Y el desconocimiento de cómo continuar, de cómo tratar una situación que no hemos creado y que no tenemos bajo control, es causa fundamental de grandes ansiedades y miedos. Cabe decir que estos son problemas universales e intemporales en todas aquellas situaciones en que hay “extraños entre nosotros”: su intensidad es más o menos similar en todas las épocas y sectores de población. Las áreas urbanas densamente pobladas generan inevitablemente los impulsos contradictorios de la mixofilia (la atracción por los entornos abigarrados y heterónimos que auguran experiencias desconocidas y aún no exploradas, y que, por eso mismo, prometen los placeres de la aventura y el descubrimiento) y la mixofobia (temor al inmanejable volumen de lo que nos es ignoto, indomable, desagradable e incontrolable).

La primera de esas compulsiones es el principal atractivo de la ciudad, pero la segunda, por el contrario, es su más pesada cruz, sobre todo para las personas menos afortunadas y de menos recursos, quienes -a diferencia de los ricos y los privilegiados, capaces de construirse “urbanizaciones cerradas “, de acceso restringido, para aislarse de la incomodidad, el desconcierto y el repetido terror que les provocan la agitación y la barahúnda de las abarrotadas calles de las ciudades- carecen de la capacidad de desconectarse de las innumerables trampas y emboscadas repartidas por todo ese heterogéneo (y, a menudo, poco amigable) paisaje urbano, a cuyos ocultos peligros están condenadas a verse expuestas durante el resto de sus vidas.

Según informaba Alberto Nardelli en The Guardian el 11 de diciembre de 2015, “cerca del 40 por ciento de los europeos mencionan la inmigración como el problema más preocupante al que se enfrenta la Unión Europea, un porcentaje superior al de cualquier otro. Solo un año atrás, era menos del 25 por ciento de los encuestados el que opinaba así. Uno de cada dos habitantes británicos cita la inmigración entre los problemas más importantes que tiene el país ante sí”.

De todos modos, en este mundo nuestro cada vez más desregulado, policéntrico y desarticulado, esa ambivalencia permanente de la vida urbana no es lo único que nos hace sentir incomodidad y temor al ver a esos recién llegados sin hogar, que incita en nosotros animadversión hacia ellos, que llama a la violencia, pero también al uso, el mal uso o el abuso de la miseria, la aflicción y la impotencia tan visibles en las que se encuentran los migrantes. Podemos nombrar dos elementos adicionales que también nos inducen a sentirnos así, elementos propiciados por las peculiares características de nuestro modo de vida y de convivencia tras la desregulación. Me refiero a dos factores que, en apariencia, son muy distintos entre sí y que, por ello, afectan predominantemente a categorías diferentes de personas. Cada uno de los dos intensifica el resentimiento y la belicosidad que concitan los inmigrantes, pero lo hacen en sectores diferenciados de la población autóctona. El primer impulso sigue el patrón -aunque un poco más puesto al día-que ya esbozara en la Antigüedad Esopo en la fábula de las liebres y las ranas.

Las liebres de aquel cuento se sentían tan perseguidas por las demás bestias que no sabían adónde ir. Bastaba con que vieran un solo animal aproximándose a ellas para que salieran huyendo despavoridas. Un día, las liebres avistaron un tropel de caballos salvajes en estampida y todas, sin excepción, presas del pánico, se escabulleron en dirección a un lago cercano, decididas a ahogarse si hacía falta antes que vivir en tan permanente estado de miedo. Pero justo en el momento en que se acercaron a la orilla, un grupo de ranas se asustó a su vez de la llegada de las liebres. Las ranas, sobresaltadas, se lanzaron al agua. “Bien es cierto -dijo una de las liebres-que las cosas no son tan malas como parecen.” No tenían, pues, por qué preferir la muerte a vivir con miedo. La moraleja de la fábula de Esopo es simple: la satisfacción que esta liebre sintió -un respiro muy de agradecer de tanto rutinario desaliento por la persecución cotidiana- provenía del hecho de haberse dado cuenta de que siempre hay alguien que está metido en un aprieto peor que el de uno.

De liebres “perseguidas por las demás bestias” y que se hallan en un aprieto similar al que sufrían las de la fábula de Esopo hay sobrados ejemplos en nuestra sociedad de animales humanos y, de hecho, en décadas recientes, su número no ha dejado de crecer de un modo aparentemente imparable. Viven sometidas al sufrimiento, la degradación y la ignominia en medio de una sociedad empeñada en marginarlas al tiempo que alardea de unas comodidades y una opulencia esplendorosas y sin precedentes. Siendo, como son, reiteradamente ridiculizadas, reconvenidas y censuradas por esas “demás bestias” humanas, nuestras “liebres” se sienten ofendidas y oprimidas por ese envilecimiento y esa negación de su valía de los que son objeto por parte de otras personas, y son también, al mismo tiempo, reprendidas, avergonzadas y humilladas por el tribunal de su propia conciencia a raíz de su evidente impotencia para igualarse con aquellas que están por encima de ellas.

En un mundo en el que se supone y se espera de todas las personas que sean “para sí mismas”, y que se les insta a que lo sean, estas liebres humanas, a quienes los demás seres humanos niegan respeto, atención y reconocimiento, son relegadas -como las “liebres perseguidas por las demás bestias” de la fábula de Esopo- a esa condición de “últimos del todo”, condenados a quedar siempre por debajo de la nota de corte de miembros rescatables de la sociedad, sin esperanza (ni, por supuesto, promesa fidedigna) de redención o huida de ese estado. Para los marginados que sospechan que han tocado ya fondo, el descubrir otro fondo más bajo todavía que aquel al que han sido relegados es un acontecimiento salvador que redime su dignidad humana y rescata la autoestima que les pudiera quedar. La llegada de una masa de migrantes sin hogar y despojados de derechos humanos, no ya en la práctica, sino también conforme a la literalidad de la ley, brinda una (inhabitual) oportunidad para un acontecimiento así.

Eso explica en muy buena medida la coincidencia de la inmigración masiva reciente con la trayectoria ascendente de la xenofobia, el racismo y el nacionalismo chovinista, y con los asombrosos éxitos electorales sin precedentes de partidos y movimientos xenófobos, racistas y chovinistas, y de sus patrioteros líderes. El Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen, cosecha votos principalmente de las capas más bajas-las de los desheredados, los discriminados y los pobres en riesgo de exclusión- de la sociedad francesa, un apoyo que logran con su convocatoria (explícita o tácita) de recuperar “Francia para los franceses”. Tratándose de personas que viven bajo la amenaza práctica (que no formal, al menos hasta el momento) de verse excluidas de su sociedad, un llamamiento así es difícil de ignorar: después de todo, el nacionalismo les facilita ese soñado bote salvavidas (¿mecanismo de resurrección, incluso?) para su ajada o ya difunta autoestima.

Lo que salvó a la llamada white trash (basura blanca) de los estados sureños de Estados Unidos de sufrir las condiciones extremas de un autoodio insoportable y suicida fue la presencia de negros infrahumanos privados incluso del único privilegio al que aquella white trash sí tenía derecho: su piel blanca. Ser francés (o francesa) es una característica (¿la única posible, quizá?) que encumbra a todos los compatriotas galos dentro de una misma categoría de personas buenas y nobles, elevadas y poderosas, y las sitúa por encima de los extranjeros que están en parecidas condiciones de miseria, pero son recién llegados sin Estado.

Los migrantes representan ese ansiado fondo que está más abajo todavía, es decir, por debajo del fondo al que los miserables autóctonos han sido relegados y confinados. Aquel otro es un fondo que puede hacer que el de esos franceses y francesas sea un poquito menos degradante y, por ende, un poco menos amargo, inaguantable e intolerable. Y es que para que esos franceses y francesas se sientan, como mínimo (y para bien o para mal), chez soi, hay que dejar muy claro a los migrantes que tienen los días contados allí. Y existe aún otra razón excepcional para que muchos se sientan molestos con la afluencia masiva de refugiados y solicitantes de asilo, una razón que, por lo que parece, actúa en mayor medida sobre un sector diferente de la sociedad: concretamente, sobre un precariado emergente, formado por personas que temen perder sus preciados y envidiables logros, posesiones y posición social, distintas de aquellos otros trasuntos humanos de las liebres de Esopo, sumidos en la desesperanza por el hecho de haber perdido ya esos logros y pertenencias, o por no haber disfrutado nunca de la oportunidad de conseguirlos. Es imposible abstraerse de la percepción de que nosotros no hemos provocado la masiva y repentina aparición de extraños en nuestras calles ni tenemos control alguno sobre semejante fenómeno.