¿Qué es ser padre? ¿Y qué es ser hijo? Juego de ensayo y error, camino de interrogantes que conducen al enigma renovado, ambos surgen en el libro más reciente de Juan Villoro sobre su padre.

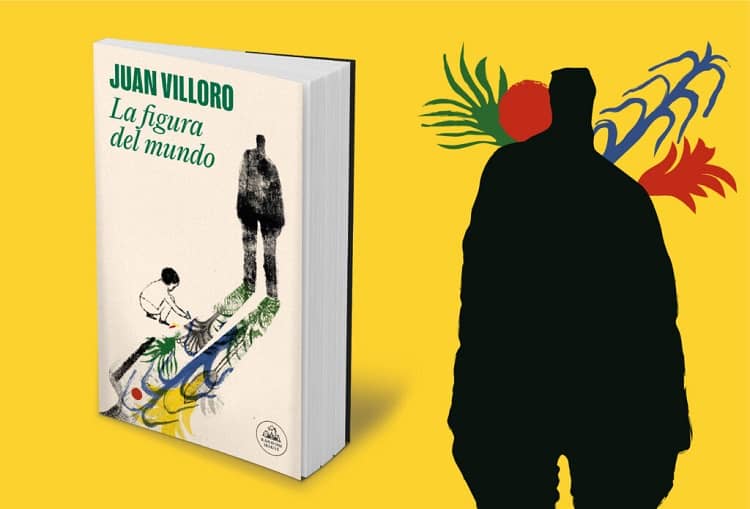

La diferencia entre misterio y enigma es que el primero puede resolverse. A la manera de un caso se siguen pistas, se arma un rompecabezas, se emplea la razón para llegar al fondo de un asunto. El enigma, en cambio, es por definición indescifrable, pertenece al ámbito de lo indecible, roza en todos los sentidos lo místico (ese afuera). En La figura del mundo (2023), Juan Villoro intenta resolver uno de los primeros enigmas de nuestra vida consciente como si fuese un misterio: ¿quién es mi padre?

El filósofo Luis Villoro Toranzo, nacido en 1922 —año milagro, “cuando la literatura mostraba su cara más moderna”— es el personaje que ocupa todo el libro. Juan Villoro intenta aprehender la vida de su padre desde su vivencia, lo que vio y escuchó, la obra de su padre, lo que reconstruye por los relatos de su madre, de su amigo Alejandro Rossi o de los zapatistas. A esta empresa de reconstruir una vida la guían tanto la intuición como la inventiva; la interpretación quiere pasar de un umbral a otro: de la vida pública a la privada o, mejor dicho, la interior. Juan Villoro hace literatura para aproximarse a una figura elusiva: “El interés —el anhelo de proximidad— proviene de la distancia”.

Juan sabe que esta forma de aproximarse tiene límites, es una tarea que implica una selección y acomodo de cosas informes, de un pasado próximo por filiación y lejano por todas las capas de hermetismo que su padre promovió. Luis Villoro no creía en su primera juventud —en debate con su maestro, el filósofo español José Gaos— en “la vida privada de la mente”; su hijo, en cambio, sabe que las ideas siempre se relacionan con la vida: es más, son la vida misma. Así, al volver tras sus pasos encuentra una serie de “estaciones de Luis Villoro”: episodios que ayudan a poner en contexto el impulso vital que anima algunas de sus ideas, ese circuito nunca cerrado para el filósofo, porque “la vida corrobora el pensamiento”.

Una fortuna del libro es la operación no-lineal o cronológica de la vida y obra. Si bien la primera estación pasa por la prehistoria familiar, la relación de sus abuelos, y sólo después va hacia la infancia, los saltos permiten el mismo recorrido que hizo el autor: reconstruir por fragmentos, por trechos, entre lo dicho y lo escuchado, lo entrevisto y lo conjeturado.

En su infancia Luis Villoro tiene un doble destierro; primero a un internado jesuita en Bélgica, después a la Ciudad de México a estudiar medicina en un inicio para, finalmente, abandonarla y optar por la filosofía. Juan quiere ver a lo largo de la vida del filósofo los rasgos de carácter que tendría desde la infancia. En primer lugar, una inclinación ética: desde sus juegos escolares escogía el lado de los débiles y derrotados, de los cartagineses frente a los romanos. Una forma de decir que desde el principio decidimos lo que seremos, aunque es muy debatible esa idea de que la infancia sea destino. Y precisamente también, desde muy temprano y a lo largo de su vida, la pasión por debatir: ¿quién fue la persona más importante del siglo XX? ¿Sartre o Camus? ¿Real Madrid o Barcelona? Lo dice Juan: “No hay nada más serio que un niño jugando; lo segundo más serio es un filósofo jugando”.

Hay, además, un salto hacia otra infancia, la del propio Juan. Es 1968, un mundo que a sus doce años no comprende, y al que su padre no quiere entender sino cambiar. Es el tiempo de las Olimpiadas, de The Beatles y de Viaje Fantástico; es el tiempo de los pliegos petitorios, la marcha del silencio y el infame 2 de octubre. El filósofo Luis Villoro participa en algunas protestas y exhibiciones; con el resultado consabido de aquella calumnia de Elena Garro que, en las páginas de El Universal, lo acusa de ser el orador principal en un acto en el que llamó a “boicotear la Olimpiada Cultural”. Aunque varios de sus amigos van a dar a Lecumberri, el profesor Villoro se salva y prefiere ir una y otra vez con su hijo a los eventos deportivos, aun bajo riesgo de ser arrestado. Juan lo interpreta como una lección. No era tanto un riesgo, sino una convicción puesta en acto: el mundo y sus demonios no paran, pero en medio del peligro un padre debe estar con su hijo (y llevarlo, masculinamente, al futbol).

De sus anécdotas en el estadio Juan Villoro retoma dos fibras de raíces intelectuales, que también vislumbran la forma callada de querer que tenía Luis. Por un lado, detecta ya desde los días que compartía tribuna con su padre y con otros filósofos (Jorge Portilla, Alejandro Rossi, Emilio Uranga: algunos del grupo Hiperión) la noción, tan fuerte en Luis Villoro, de que los Otros —en este caso, el equipo contrario— no son enemigos, sino invitados. Ante las rechiflas o insultos se paraba a enfrentar a los de su misma tribuna: “¡No pueden tratar así a nuestros invitados!” Por otro lado, sólo después el hijo cae en cuenta de que aquellos días en el estadio no entrañaban ninguna pasión para su padre, sino la manera sutil que encontró de pasar tiempo con él. Formas secretas del amor en un hombre con una educación emocional tan endeble, de la que su vida amorosa da cuenta y de la que Juan prefiere no indagar en exceso —aunque su madre, Estela Ruiz Milán, con franca sapiencia lo acompañe en partes de la búsqueda.

El periplo intelectual de Luis Villoro tiene tres ejes muy claros: la epistemología, la ética y la política. Es quizá la forma más analítica de pensarlo, también la más ilusoria. Su obra y vida fueron un mismo y único intento de pensar y hacer posible una forma de entender y vivir dentro de las coordenadas de la izquierda en un país que la relegó a la simbiosis con el oficialismo, la irrelevancia electoral o la clandestinidad. Es una de los hilos conductores que entrecruzan la historia intelectual y personal que quiere relatar Juan Villoro. Así pueden leerse sus acercamientos al 68, su (fallido) intento de poner una taquería que sirviera para financiar el Partido Mexicano de los Trabajadores, su renovado intento fallido de hacer entrar en razón al candidato Andrés Manuel López Obrador en 2006 y, por último, su acercamiento con el zapatismo.

Es esta última estación la que quizá sintetice los intereses intelectuales y políticos del filósofo Villoro. Poner en práctica lo que, entre sus adversarios, parecían ser sólo argumentos románticos o ingenuos. La utopía del atrevimiento, proponerse pensar fuera de lo conocido o probado; una apuesta riesgosa, menos de un profesor que de un verdadero intelectual. La pasión discutidora también la llevó a sus debates con el “difunto” subcomandante Marcos, ahora Galeano; pero con el reverso de la humildad del alumno que iba a los Caracoles a escuchar, a aprender de la puesta en práctica de otra forma de hacer política. Juan signa que esa última gran relación de su padre con la pequeña utopía del sureste mexicano tuvo su corolario cuando llevó sus restos a una de esas comunidades. Junto a su hermana, los enterraron bajo un árbol con la placa: “Luis Villoro Toranzo, 1922-2014, filósofo zapatista”.

Dije, al principio, que la figura de Luis Villoro ocupaba todo el libro. Sin embargo, me parece que la clave de lectura no es tanto la filiación entre padre e hijo, sino entre hijo y madre. En una vuelta de tuerca, la figura que guía la mirada del escritor es ella: la psicoanalista Estela Ruiz Milán es la lucidez y la claridad en La figura del mundo, no sólo como podría prefigurarse desde la dedicatoria, sino como consta en la voz que le permite, en el epílogo, cerrar la conjetura: su padre, Luis Villoro, fue un enigma.

Juan Villoro termina relatando al menos tres historias: la de su padre, la de su madre (la de la relación espectral entre ambos) y su vida propia. La vuelta al lejano origen de nuestros Otros más próximos, los padres, es una manera de reinterpretar los pasos de nuestra vida y poner en cuestión hasta qué punto “infancia es destino”, y en qué momento el camino se bifurca, toma ritmo propio: “Ser hijo significa formar parte del ensayo y el error, los borradores que llevan a la versión que la posteridad juzgará definitiva”. No hay manera de dar con un punto final, no hay cierre a las interrogantes. Afortunadamente para eso es la literatura.

Julio González, es ensayista y editor de nexos